Buenos Aires, Argentina

LzT: Te conocí a través de unos videos en donde comparabas cocinar pasta con los procesos que tiene la escritura. Esos videos además de didácticos son muy divertidos. ¿Cómo se te ocurrió la idea?

BG: Debe ser mi revancha personal por no haber quedado en el casting de Master Chef. Grabo videos de cocina desde hace tiempo. Jugué a ser una versión tana de Paulina Cocina ya hace unos ocho años. Pero lo de cocina y escritura es reciente.

Desde que empecé a escribir, mi cuenta de Instagram https://www.instagram.com/palabrasdebar/ ha sido mi principal canal de difusión. Siempre trato de subir contenido atractivo: historias, relatos, reflexiones, pero detecté que últimamente la gente lee mucho menos. Ahora lo que atrae son los videos, que requieren menos tiempo y esfuerzo. Me puse a pensar en qué consumo yo como usuaria, y las respuestas fueron cocina y turismo. Entonces pensé que para reconquistar la atención de mi público y proponer material interesante, tenía que ir por ahí.

Me gusta cocinar, es una herencia que me dejaron mi abuela, mi mamá y mi tía. Y más aún, me gusta comer rico. Cuando veo videos de cocina no puedo evitar detenerme y, a la vez, paso mucho tiempo en la cocina. Entonces se me ocurrió aprovechar ese tiempo y grabarme mientras preparo algún plato. Pongo la cámara y grabo lo que estoy haciendo, en crudo, porque si no sería mucha preparación. Después edito y pienso en una historia que pueda acompañar el video. La idea es que las imágenes y el plato llamen la atención, pero el contenido se relacione con la escritura. Digamos que, desde el punto de vista marketinero, la cocina se vuelve un llamador, pero el hallazgo es que hay muchos puntos de contacto entre escritura y cocina, y eso es lo que me permite crear una narrativa que acompañe las imágenes.

LzT: Sos Italiana y vivís desde hace muchos en Argentina donde armaste tu familia ¿Crees que eso influye en tu escritura?

BG: Cuando empecé a escribir, la única influencia que sentía era que me daba vergüenza confesarme extranjera, porque creía que la gente apreciaría menos mis textos, buscando las imprecisiones de alguien que no domina del todo el idioma. Con el pasar del tiempo, superé ese complejo, salí del clóset y me sentí más cómoda sabiendo que el mundo conocía esa diversidad que traía puesta. Lo llamativo fue que, cuando me liberé de esa traba, empezaron a aparecer textos más vinculados a mi identidad. Entre los primeros, algunos de reclamo contra la cocina argentina y la “nefasta mescolanza” de ingredientes y recetas italianas originales. Mi profesora de taller detectó que había una necesidad de explorar esas temáticas, pero en ese momento yo no me daba cuenta y seguí trabajando lo que más me convocaba.

Tuve que escribir tres novelas para empezar a entender que se había desencadenado un proceso que, a través de la escritura, me estaba llevando a analizar mi vida de emigrante: las dificultades, el dolor, la distancia, el dividirse propio de quien se va de su país que, con el paso del tiempo, supe ver también como un multiplicarse.

Todo esto aparece en mi última novela, Las vueltas, un libro muy distinto a mis anteriores, por contar una historia muy cercana a la mía.

LzT: Cuando nos tomamos un café me contaste que en uno de tus viajes a la que fue tu casa de la niñez en Roma, te encontraste con algunos escritos de cuando eras chica. ¿Nos contarías algo sobre esa experiencia?

BG: Siempre me gustó comunicar, y escribir era una forma de hacerlo. Escribía en el colegio: la hoja no me alcanzaba y tampoco el tiempo para pasar en limpio lo que surgía. Había tanto para contar… En el verano, cuando me llevaban de vacaciones lejos de la ciudad, escribía cartas para contarles a mis amigas todo lo que me sucedía: un paisaje, una aventura, un amor o lo que había comido. Todo era intenso y la vida no podía pasar sin ser compartida.

De más grande, escribía cuando sentía emociones fuertes. Un enojo, un dolor, una nueva amistad, un gran logro. Era una necesidad, una especie de catarsis.

Fue recién en 2019 cuando empecé a escribir con un objetivo.

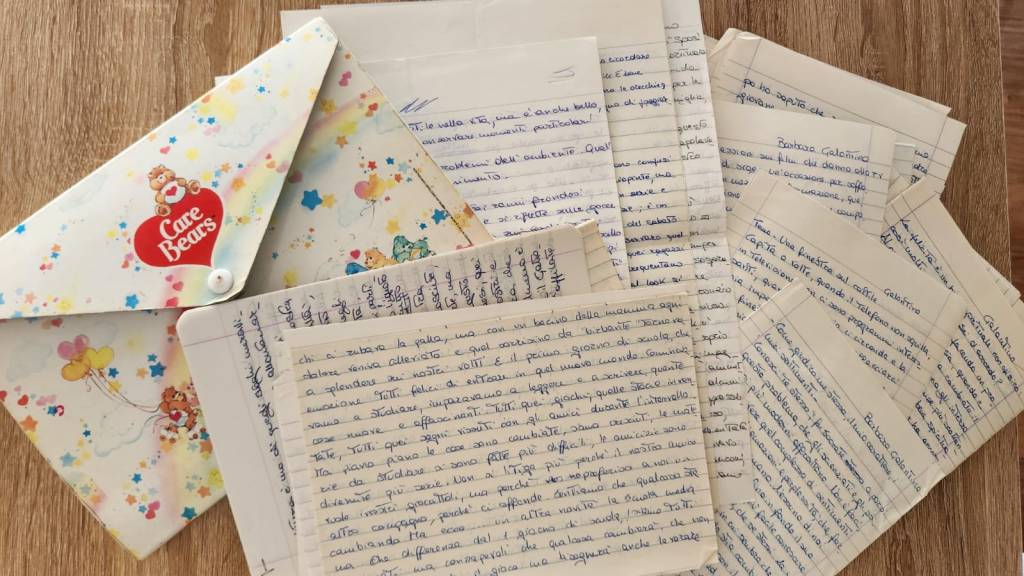

Había ido a visitar a mis padres a Roma. Me encontraba en mi antigua habitación, ordenando la biblioteca, cuando me llamó la atención una carpeta blanca con dibujos infantiles, creo que se llamaban “Ositos Cariñositos”. Cuando la abrí, fue como haber encontrado un tesoro: ahí estaban esas composiciones que no había podido pasar en limpio, que desbordaban de la hoja y me hablaban de una adolescente apasionada por la escritura. Mi madre las había guardado, consciente o inconscientemente. Leí las páginas con voracidad y me pregunté cómo esa pasión podía haber quedado encerrada en un cajón por tantos años. Le leí los textos a mi marido y a mis hijos, que se asombraron por la profundidad de los escritos de cuando su madre era casi coetánea de ellos. Fue el primer impulso de volver a la escritura.

Pero la cuestión no terminó ahí. En esos mismos días, salí a pasear por el centro histórico. Estaba en una de esas callecitas llenas de barcitos y locales comerciales y me detuve mirando la vidriera de una joyería: una serie de pulseras con frases célebres grabadas me invitaba a entrar. Leí detenidamente cada frase hasta que sentí que uno de los grabados me hablaba:

“Todo aquello que puedas o sueñes hacer, comiénzalo. La audacia contiene en sí misma genio, poder y magia”.

Firmaba Wolfgang Goethe, y sentí que me estaba diciendo lo que había intentado decirme a mí misma después del hallazgo de los textos. Era una señal: comenzar donde lo había dejado, comenzar al fin. Compré la pulsera y prometí no quitármela hasta alcanzar esa meta, hasta empezar el camino que me llevaría a convertirme en escritora. Mi primer libro nació casi dos años después de ese episodio.

LzT: Una historia conmovedora ¿Hiciste o haces talleres de escritura?

BG: Después del mensaje de Goethe, decidí empezar a escribir una novela. Tenía que recuperar casi treinta años de no escribir, y no iba a empezar con un cuentito: había que hacerlo a lo grande. Era febrero de 2019 y, como el plan era muy ambicioso, sentí la necesidad de rodearme de profesionales de la materia. Busqué enseguida un taller de escritura en el que pudiera aprender cómo se logra un libro. Durante seis años participé en los talleres de escritura creativa de Cecilia Maugeri. Ahí formé mi familia literaria, un grupo hermoso de gente comprometida que ama escribir. Hace un par de años sumé la suscripción a El Faro, un espacio muy enriquecedor, que ofrece la posibilidad de conversar con autores consolidados, en encuentros mensuales, y participé en otros talleres de la misma organización, entre ellos: “Cómo contar la vida”, con Pedro Mairal, y “Darse cuento”. Este año empecé a trabajar la escritura en un programa grupal con Agustina Caride. Más allá del entrenamiento anual, intento sumarme a talleres específicos o iniciativas que estimulen la escritura. En este momento estoy “corriendo” la Maratón Epistolar, organizada por Agustina Caride y Soledad Vignolo. Participé en el Mundial de Escritura en varias ediciones, en algunos talleres organizados por la Ciudad de Buenos Aires o por Fundación La Balandra.

LzT: ¿Cómo te llevás con la hoja en blanco, la procrastinación y la corrección?

BG: La hoja en blanco, por ahora, no me preocupa. Aprendí que si las ideas no se disparan solas, puedo encontrar disparadores. Y también que, cuando la escritura no fluye o no sale, hay que saber esperar, tener paciencia, darle tiempo. La llama no se va a apagar. Cuando un proyecto grande como una novela me empieza a abrumar, me dedico a iniciativas más chicas: un cuento, posteos, reels. Pero nunca dejo de estar en movimiento. Y en ese tiempo sé que el proyecto abrumador sigue levando, y en algún momento aparecerá la idea, la solución o la reescritura.

En los talleres aprendí a lidiar con la corrección. Nada sale “de una”, y sobre todo creo que la distancia ayuda muchísimo: la de tomarse un tiempo y volver a leer y mejorar el texto, y la de someterlo a la mirada de otros que pueden ver fallas o nuevos caminos que el autor no ve por estar demasiado metido en la historia. Para esto último, tengo un equipo fantástico con mis compañeras/os de taller y otras amigas escritoras.

La procrastinación me visita cuando la inspiración se apaga, pero como dije antes, hay que aprender a manejar los tiempos, no detenerse, como en los entrenamientos físicos: si las piernas están cansadas, habrá que ejercitar los brazos.

LzT: Me encanta la energía que le pones a todo. ¿Tenés algún ritual de escritura?

BG: Nada en especial, pero me gusta escribir en silencio y cerca de una ventana. No escribo con música, salvo que sirva de disparador o para crear un clima especial. No podría escribir en un café, porque el entorno, las conversaciones etc. me distraen. Lo de la ventana es porque siento que mirar hacia afuera abre, libera, ilumina.

LzT: En junio vas a presentar tu cuarto libro. ¿Cómo es el proceso de publicación?

BG: Mis dos primeros libros salieron publicados con una editorial de autopublicación que me recomendó una amiga que había tenido una muy buena experiencia con ellos. Cuando terminé de escribir la tercera novela, decidí emprender un camino nuevo y, con la experiencia y los contactos ganados en esos años, pude publicarla de manera 100% independiente. Me registré como editora, contraté por mi cuenta los servicios de corrección, edición, maquetación e impresión. También busqué un fotógrafo para una foto de portada impactante y finalmente el libro fue un producto integralmente mío. Me pareció una gran experiencia, me dio libertad y la sensación de haber podido vivir en primera persona cada etapa del proceso.

Lo que me estaba faltando era que alguien me dijera que quería apostar a mi libro, acompañarme en ese camino. Entonces decidí que, para la cuarta novela, iba a emprender la búsqueda de una editorial que se interesara en ella. Fue un camino largo. Lo más difícil fue detectar qué tipo de editoriales pudieran tener interés en ese contenido. Exploré varias de las medianas y grandes, sin tener respuesta alguna. Me sentí perdida y desalentada, hasta que la FED 2024 –la Feria de Editores Independientes– me abrió un nuevo horizonte. Empecé a conocer más de cerca a otros editores y de ellos recibí respuestas. La mayoría me decía que no tenían espacio en el catálogo, pero al menos me contestaban. Seguí intentando, participando en eventos, conociendo más de cerca a ese mundo y fue así que empecé un diálogo con Enero Editorial. Hoy que el libro ya está en imprenta y próximo a salir, siento que esta última experiencia ha sido muy gratificante. Tener a profesionales del libro a tu lado da mucha seguridad y simplifica toda una serie de pasos. Pero el trabajo y el compromiso del autor siempre tienen que estar: para corregir, decidir, difundir. Siempre hay muchísimo trabajo detrás de un libro y un enorme esfuerzo detrás de su difusión y venta.

LzT: ¿Tenés alguna librería favorita?

BG: Te va a sonar raro, pero mis compras de libros son por recomendación, por sugerencia de amigos, por tendencias, por influencers de literatura, por autores favoritos. No soy de las personas que entran a una librería a ver qué encuentran, porque si no tengo una idea clara, la magnitud de la oferta me abruma. Me pasa igual con la ropa. No me gusta buscar, tengo que ir a lo seguro. Tampoco soy de leer en librerías, prefiero hacerlo en lugares más íntimos. Lo que me encanta son las presentaciones o eventos en librerías, grandes o chicas. Las últimas que visité con ese propósito fueron Eterna Cadencia y Metonimia.

LzT: ¿Qué estás leyendo?

BG: Lo último que leí fue Subacuática, de Melina Pogorelsky, una novela que fue adaptada al teatro y es actuada en una pileta. Saqué entradas para la obra y, por consejos de las editoras de Odelia, antes de ir a verla, leí el libro. Ahora estoy leyendo La lengua es un lugar, un libro que encontré en la FIL y me atrajo enseguida porque habla de la relación de dieciséis autores distintos con una segunda lengua, madre o adquirida. Es un tema sobre el cual estoy escribiendo y debatiendo también con otros autores bilingües. Me intriga muchísimo el proceso de aprendizaje de los idiomas y cómo cambiamos hablando o escribiendo en uno u otro. Cuando termine de leerlo, te cuento más.

LzT: Tengo el WhatsApp del genio de la lámpara y podés pedirle un deseo. ¿Cuál sería?

BG: Voy a dejar de lado la seriedad y a darle rienda suelta a la frivolidad. Me gustaría que me invitaran a un programa de televisión para hablar de mi último libro. Estar en la tele es un “sueño” que tengo desde siempre, pero en este caso le sumaría la posibilidad de que muchas personas se enteren de mis libros, porque estoy segura de que muchos lectores se identificarían con mis personajes si pudieran conocerlos.

LzT: ¿Compartirías un texto con nosotros?

BG: Les comparto el relato “Larga distancia”, el que dio origen a la novela Las vueltas y que hoy representa su primer capítulo.

LARGA DISTANCIA

Abro la lata y vuelco los tomates en la olla. Estoy en pleno brote gastronómico para llenar el freezer antes del viaje. Me impulsa la convicción de que almacenar comida es como dejar un poco de mi, para que mi marido y los chicos no me extrañen. Apuro la cocción de la lasaña calculando que el apagado del horno coincida con la hora de salida al dentista. Siempre me pasa lo mismo cuando se acerca la fecha de un vuelo: necesito tachar de la lista esos pendientes que ignoré durante meses, como si fuera mi última oportunidad de cumplirlos. Pero el llamado de mi madre entorpece esa secuencia ya precaria de preparativos.

—Pronto, mamma.

Ella no pregunta por mensaje si estoy disponible, llama directo, como se hacía con los teléfonos de línea. Apoyo el celular contra la azucarera, arriba de la mesada y saludo el primer plano de su cara que me pregunta cómo estamos todos de este lado del océano. Siempre lo hace cuando falta poco para vernos. Intensifica los llamados como si necesitara acortar esa distancia antes de tiempo. Voy a buscar la albahaca, agrego el aceite y mi madre sigue hablando. Mi padre deja un saludo rápido. Él no se detiene demasiado en el teléfono. Nunca lo hace.

Me quejo por dentro de que mi madre acerca demasiado la cara a la pantalla y solo se la ve por la mitad. Pero no se lo digo, porque perderíamos tiempo buscando la posición correcta y tiempo es lo que hoy me está faltando. Tapo la olla y bajo el fuego para dejar que la salsa se cocine sola y limpiar un poco. Ahora ella enfoca la boca, lo que me indica que está usando el teléfono como un walkie-talkie Me detengo mirando sus arrugas: son muchas y la piel se nota fláccida. ¿Tantas arrugas tenía mi madre? La veo tan poco que, a veces, su recuerdo se confunde con la realidad de la pantalla. Ella me cuenta que el fin de semana fueron a pasear a la playa y de pronto la recuerdo joven, sin arrugas, en uno de esos veranos de otros tiempos, cuando las vacaciones duraban dos meses y mi madre nos llevaba a la costa de Calabria para cambiar de aire. Esos veranos cuando la vida tenía otro ritmo y los llamados telefónicos se hacían con fichas, después de colas interminables.

Pienso en mis esperas eternas con una bolsa de plástico llena de cospeles, para llamar a mi novio que se había quedado en la ciudad. Porque para los llamados de larga distancia se necesitaban muchas fichas, mucho tiempo y una dosis incalculable de paciencia.

Iba después de cenar, porque de noche era más barato, pero las filas eran más largas. Los mosquitos me atacaban los tobillos, porque los teléfonos públicos, en ese barrio de un turismo emergente, estaban en rincones apartados, donde el pasto le ganaba al asfalto y algún farol solitario iluminaba a pleno las cabinas. Si encima habían regado por ahí, era un festín para los bichos de la zona. Mi espera se medía en cantidad de picaduras. Cuantas más ronchas, menos personas quedaban y menos faltaba para ese rato de comunicación con mi novio.

Cómo dolía la distancia para ese amor adolescente. Lo sentía en el cuerpo. La distancia creaba ese vacío de avión en la panza y la falta de contacto físico era una apnea permanente. Una agonía lenta que duraba todas las vacaciones. Andaba ahogada por la vida, anhelando ese reencuentro que me devolvería la energía vital. Y mientras tanto, tomaba bocanadas de aire gracias a esos llamados telefónicos.

Ahora es el llamado de mi madre el que me quita el aire. Necesito alejarla para seguir con mis tareas, pero ella, desde la pantalla, está describiendo la nueva casa de una de esas amigas con las que juega a las cartas . ¿De quién me habla? ¿La nombró? A lo mejor no escuché el detalle por el ruido del agua. Igual ya no conozco a sus amigas. Ella sigue contando de la casa y no logro interrumpirla para decirle que no tengo tiempo, entonces decido llevarla conmigo al vestidor para cambiarme, porque se me va a hacer tarde para el dentista. Espero que la casa de su amiga no tenga un segundo piso. Tiro el teléfono en la mesa de luz y la dejo a mi madre mirando el techo mientras me pongo un pantalón y un suéter. No puedo llegar tarde. Se me empieza a retorcer el estómago con la idea de perder el turno.

Lo mismo me pasaba en las esperas de esas llamadas de larga distancia. Retorcijones, la punta de un pie golpeando el suelo rítmicamente, alguna mordida de uñas, ir y venir sobre los mismos pasos sin alejarme para no perder el turno. La cita era entre las nueve y las diez. Después corría el riesgo de no encontrarlo en casa. Y cuanto más se acercaba la hora, más me pesaba el ruido de las fichas que la gente seguía sumándole a su conversación. ¿Cuántas tenían para hablar tanto? Cuando uno tras otro esos sujetos odiados desaparecían en la oscuridad, llegaba mi turno, cargaba los cospeles y empezaba a discar el número. El cero era eterno, el seis un poco menos, pero prestaba la máxima atención porque, si me equivocaba, tenía que comenzar todo de nuevo. Cuando terminaba de discar, retenía el aire. ¿Tomó la línea? Sí, pero más espera. Podía ser tarde, podía haberse ido, o peor: podía estar ocupado y los de la fila se darían cuenta y tendría que dejar pasar a otro y esperar un rato más.

Mi ansiedad crece. Vuelvo a tomar el celular y ahora sí le digo a mi madre que no la veo, que solo se le ve el cabello. Ella me dice que el pantalón que me puse me engorda. No sabe ubicar bien el aparato, pero ve hasta lo que no es. Intento despedirme. Me fastidian su mirada y su presencia en un espacio en el que no estoy acostumbrada a tenerla. Detesto que ese celular acorte tanto la distancia. Ese llamado no es una visita, es una invasión.

Pensar que, con mi novio adolescente, lo único que deseaba era eso. Estar con él a la distancia. Cuando al fin lograba llamarlo, hablábamos, también callábamos, como si esos silencios fueran caricias por el cable, fichas gastadas en suspiros, repeticiones eternas de “te extraño” y esa sensación a poco que se generaba cuando el último cospel caía y sabía que solo quedaban segundos para extrañar y suspirar. De regreso a casa, me rascaba las ronchas que cubrían la totalidad de mis piernas y pensaba que debería existir un videoteléfono. Que sería tan excitante como viajar al espacio. Tan increíble, tan milagroso. Una llamada en la que uno, además de hablarse pudiera verse. Ver la cara del otro, recordarla, porque en dos meses a la distancia uno casi se olvida, leer la alegría en los ojos del otro por ese reencuentro holográfico. Soñaba con ese avance tecnológico, lo deseaba intensamente, para evitar ese dolor insoportable de los veranos lejos de él.

Noto que el tono de voz de mi madre ahora suena diferente. Debe haber entendido que se le están acabando las fichas, que necesito irme. Me pregunta cuándo llego. Le reitero que el lunes. Dice que recordaba que llegaba el domingo. Le contesto que salgo el domingo, pero llego el lunes. Es un clásico de los vuelos transoceánicos eso de confundir la fecha de salida con la de la llegada. Como si al traspasar la medianoche ocurriera alguna brujería. Por eso mismo, me ha tocado tomarme un taxi aquella vez que mi madre creyó que llegaría al día siguiente. Esta vez no irá al aeropuerto, ya le pesa manejar. Le pido que lo anote en su agenda de papel. Promete que lo hará. Insisto que lo haga ahora mismo, pero no puedo esperar que lo ejecute, porque ya es tarde.

Me despido con esa promesa. Corto y se hace silencio. No hay ruidos de fichas caídas, no hay nadie esperando en la fila. Ahora hay videollamadas gratuitas, de tiempo ilimitado a cualquier lugar del mundo. Llamadas que entran en la intimidad como un voyeur. Empiezo a dudar de que haya existido una época de teléfonos de discar. Si no fuera por esas ronchas en las piernas que se sentían tan reales, dudaría de las fichas telefónicas. ¿Dónde se compraban?

Apago la salsa y el horno, me pongo el abrigo y salgo. Si los cálculos no fallan, llego apenas a tiempo al dentista. El frío de la calle congela el acelere acumulado en los últimos minutos. Me subo a un taxi y suspiro. Ya falta menos y en unos días no necesitaré campera. Me voy al verano. Vuelvo a casa. Voy a casa. Nunca sé qué verbo usar.

Barbara Galantino

Bio Barbara Galantino

Barbara Galantino nació en 1972 en Roma, Italia. Se formó en estudios clásicos, entre diccionarios de griego y latín, y descubrió su amor por la escritura en la escuela. Aunque su pasión por las palabras crecía con ella, al momento de elegir una carrera, optó por estudiar Administración de Empresas.

En 1997 dio un giro radical a su vida al dejar su ciudad natal para instalarse en Buenos Aires, donde vive con su marido y sus dos hijos.

Trabajó durante más de 25 años en consultoría de negocios entre Italia y Argentina, hasta que sintió la necesidad de regresar a su pasión por las palabras.

En 2019 se inscribió en un taller literario para desarrollar su primera novela. Ese mismo año comenzó a compartir textos e historias en su cuenta de Instagram, https://www.instagram.com/palabrasdebar/, con el deseo de llegar a más lectores.

Convencida de que «Comunicar es existir y que cuando contamos nuestras historias nos multiplicamos y llegamos a lugares inesperados», desde 2022 se dedica al copywriting como profesional independiente.

Ha autopublicado tres novelas: Vertical (febrero 2021), Inestable (diciembre 2022) y Una vida lejos (septiembre 2023). Además, ha participado en antologías de cuentos en Italia y España.

La imagen de escritora sedentaria no va con ella: es deportista, dinámica y ama descubrir lugares nuevos, aunque para escribir elige el silencio.

Otra de sus pasiones es la cocina.

Deja un comentario